「民藝」という言葉を聞いてどのようなものが思い浮かびますか?

“観光地のお土産物屋さん”や、”おばあちゃんの家にある置き物”など…何となく古くて、人の手で作られた物が浮かびますよね。

でも言葉の意味はよく分からない…そんな方が多いかと思います。

実は「民藝」には今の私たちのライフスタイルに通じるものがあり、デザインとも密接な関係がありました。

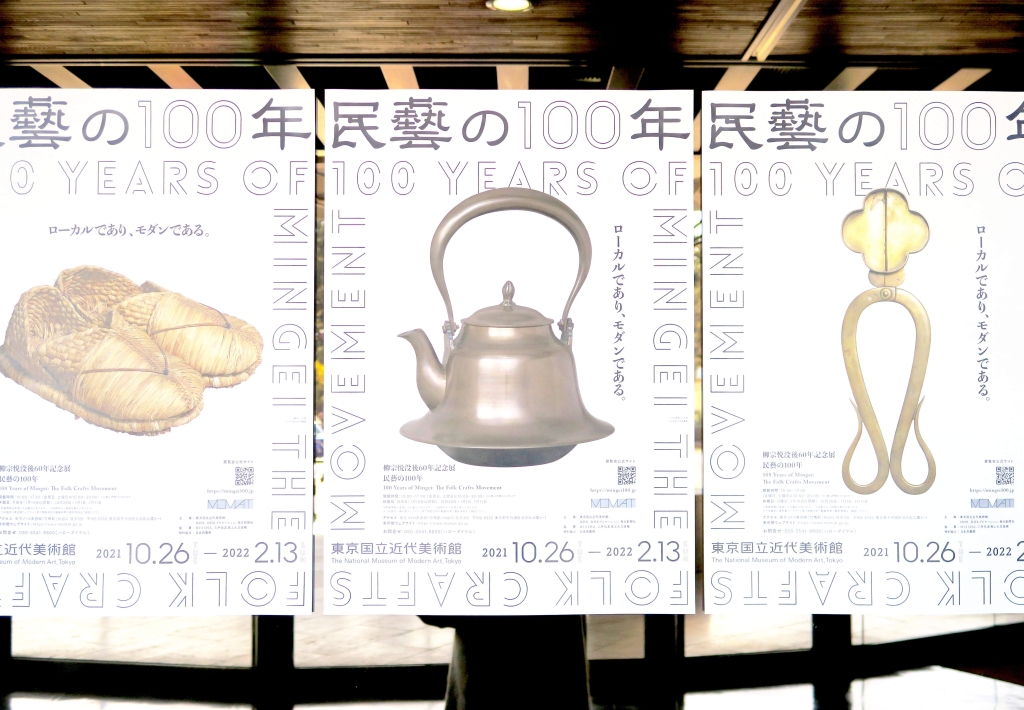

今回は、そんな「民藝」についてより深く知ることが出来る現在開催中の展覧会、柳宗悦没後60年記念展「民藝の100年展」についてご紹介したいと思います。

柳宗悦って?

「民藝」についてお話しする前に、その言葉を作った人物、柳宗悦(やなぎ むねよし)についてご紹介します。

柳宗悦は、元は宗教哲学者として執筆活動を行っていましたが、西洋近代美術、そして朝鮮美術に触れることで、人々の生活に深く関わる工芸品の中にこそ本当の”美”があることに気づきます。

そして、友人と訪れていた山梨県甲府でたまたま見つけた木喰仏(もくじきぶつ)と呼ばれる木彫りの仏像に魅了されました。

こちらがその仏像。

木喰五行上人(もくじきごぎょう じょうにん)という全国を歩きながら修行していた遊行僧が、訪れた先に奉納していた木彫りの仏像です。

ニッコリとした優しい微笑みがとても素朴で可愛いですね!

しかし、柳が発見するまでは特別なものとは思われておらず、蔵の前に放って置かれていたそう。

この出会いをきっかけに柳は日本各地に息づく工芸品の数々を発見していきました。

民藝とは?

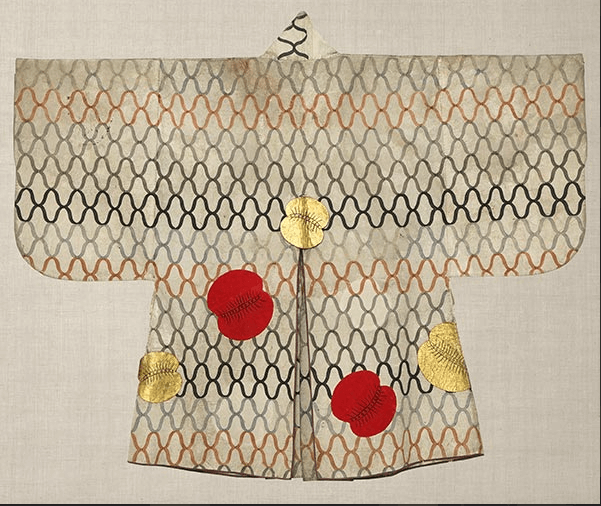

「民藝」とは「民衆的工芸」の略語。

1925年に柳宗悦、濱田庄司、河井寬次郎によりつくられた造語です。

行き過ぎた近代化を反省し、庶民の使う日常の生活道具にこそ美しさが宿っているという考えから生まれました。

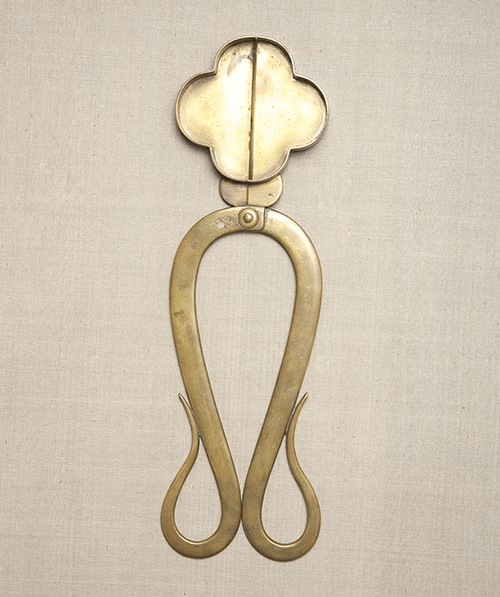

和蝋燭の芯を切るための鋏。日常の生活道具ですが、芸術品のような美しさです。

民藝という言葉を説明する際、柳たちは「下手物(げてもの)」という言葉を使っていたそうです。

これは骨董市などで使われていた俗語で、「上手(じょうて)」つまり”高級品”の反対という意味。

それまでは「下手物」とされてきた、無名の職人たちが作った暮らしに馴染んだ道具類に初めてスポットライトを当て、美的な価値を見出したのが「民藝」という言葉なのです。

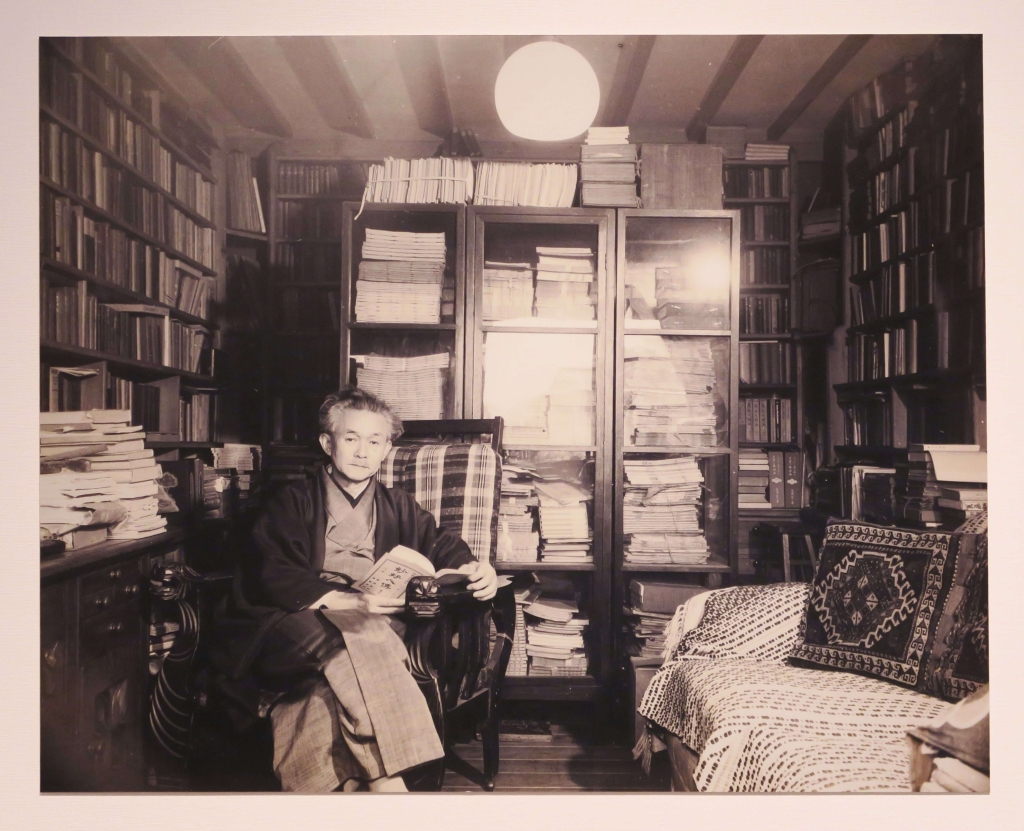

こちらは柳の書斎を再現した展示。

漆塗りの机に、アメリカのアンティーク椅子と丹波布のクッションを組み合わせて使っていたようです。

国や地域もバラバラですが、自然に馴染んでいるのはどれも手しごとで作られた“民藝品”だからでしょうか。

民藝のメディア戦略

柳たちは民藝品を収集するだけではなく、その価値をもっと世間に広め、それを流通させることを考えていました。

収集して展示するだけでは美術品と同じになってしまう、もっと当たり前に庶民が使えるものでなければ意味がないということですよね。

民藝の価値を広めるために、柳は様々なメディアを使ってその魅力を発信していきます。

こちらは1931年に創刊された雑誌「工藝」。

「雑誌そのものが”工藝的な作品”であるべき」という考え方から、毎号装丁からフォントのデザイン、誌面構成に至るまでしっかりとデザインされています。

どの号もつい集めたくなってしまうほど素敵!これぞ柳の狙い通りですね。

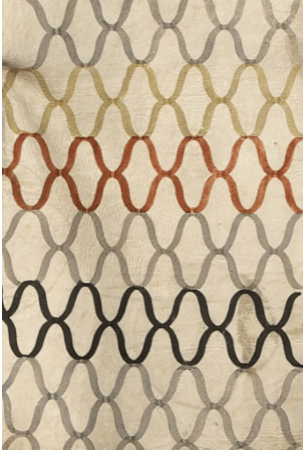

デザイン的な観点から見ても、あえてテキスタイルの図案のみをトリミングしてアップで見せたり、手触りがわかるように本物の布を貼り付けたり…

読み手の興味をそそる手法がよく考えられていて、とても勉強になります。

アップで見せることでより図案の美しさが伝わります。

新しい民藝をデザイン

また、自分たちで新しい民藝をデザインし、それを販売するセレクトショップ「たくみ工藝店」もオープン。

一番人気はこの「ににぐりネクタイ」。

類似商品が作られるほどの人気だっだそうです。今見てもとてもお洒落!

《ににぐりネクタイ》出典:民藝の100年展 特設ページ

ににぐりとは繭から絹糸を紡いだ時に出る製品にならない糸のこと。

これをデザインの力で製品化し、農家の女性達の副業として生産していました。

都会に集中した富をいかに農村に回していくか、を目標にしたものづくりです。

「エシカル」(=倫理的な)という言葉が今注目されていますが、100年近く前からすでにエシカルな取り組みが行われていたことに驚きます。

おわりに…

古くからある道具を残していくだけではなく、その時代にフィットさせ進化させる、そして地方の生活にも目を向ける…

「民藝」とは単なる工芸品ではなく、社会全体を考えた取り組みだったことが今回はじめて分かりました。

ものを作って終わりでは無く、その先の世代にまで持続させていく…

そんな民藝の考え方はまさに”サステナブル”。

今の私たちが目指しているものを、柳宗悦は100年前からすでに示していました。

何より民藝はどれもとても魅力的!

会場に訪れていた方達からも自然と「可愛い~」「欲しいなぁ」という声が聞こえるほど、それぞれが温かい魅力に溢れていました。

会場では総数450点を超える沢山の民藝品を見ることができますので、ぜひ足を運んでみていただきたいです。

柳宗悦没後60年記念展「民藝の100年」は東京国立近代美術館にて2022年2月13日まで開催中です。